50대가 되면, 자주 과거를 돌아보게 된다. 내가 걸어온 길, 그리고 그 길 위에 서 있었던 사람들.

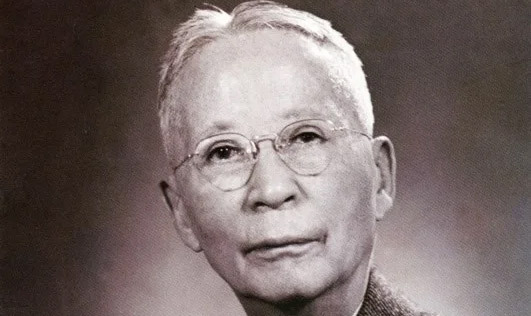

최근 문득 '서재필'이라는 이름을 떠올렸다. 국사 공부할때 잠깐 나왔던 인물.

'독립신문 창간자', '갑신정변 참여자', '미국에서 활동한 의사' 정도로만 기억하고 있었다.

그런데 알고 보니, 그는 단순한 독립운동가가 아니었다. 조선이라는 나라의 틀을 가장 먼저 깨고, 그 경계 밖에서 스스로를 증명해낸 첫 번째 사람이었다

서재필은 1864년 1월 7일, 전라도 보성군 문덕면 가내마을에서 태어났다.

동복 현감을 지낸 아버지 서광효, 그리고 성주 이씨 어머니 사이의 4남 1녀 중 차남이었다.

어릴 적 그는 아버지의 6촌 형제였던 서광하의 양자로 들어가 충청도 공주 진잠(현 대전)으로 이주하게 된다.

그 덕에 그는 세도가문 신 안동 김씨와도 연결되며, 새로운 기회를 맞는다.

무엇보다 중요한 인연은, 양어머니의 오빠인 김성근의 집에 머물며 김옥균을 만나게 된 일이었다.

바로 이 만남이 서재필의 인생을 바꾼 전환점이었다.

그는 성균관에서 공부한 수재였다

서재필은 1879년, 왕이 직접 주관하는 전강(典講)에서 1등을 하고 성균관 유생으로 입학한다.

그곳에서 그는 김옥균, 박영효, 서광범 등과 함께 일본 서적을 돌려 읽으며 조선의 개혁을 꿈꿨다.

조선이 이대로는 안 된다는 자각, 그리고 변화를 위한 실행 의지는 이미 10대 후반의 젊은 그들 안에서 뜨겁게 타오르고 있었던 셈이다.

그리고 1882년, 고종이 주관한 문과 별시에 병과 3위로 급제한다. 이후 훈련원, 승문원 등 관직을 거쳐, 일본 유학길에 오르게 된다.

그는 1884년 토야마 소년 사관학교를 졸업하고 귀국한 뒤, 조선에 신식 사관학교를 창설하려는 계획에 합류한다.

하지만 온건개화파의 방해로 이 사관학교는 오래가지 못하고 폐지된다. 이 시기 그의 좌절은 꽤 깊었을 것이다.

준비된 길도 없이 변화만 꿈꾸는 청년에게 조선은 그리 너그러운 땅이 아니었다.

그의 이름이 역사에 각인된 사건은 바로 1884년의 갑신정변이었다. 김옥균, 박영효와 함께 그는 3일 천하를 경험한다.

개혁을 꿈꾸며 일으킨 이 정변은 청나라의 개입으로 순식간에 무너졌고, 서재필은 목숨을 부지하기 위해 일본을 거쳐 미국으로 망명하게 된다.

당시 나이 20세. 조선에선 역적이 되었고, 미국에선 아무것도 없는 떠돌이였다.

하지만 여기서 놀라운 반전이 시작된다.

미국에서 그는 삶을 처음부터 다시 시작한다. 언어도, 문화도, 피부색도 달랐지만 그는 포기하지 않았다.

미국인들과 똑같이 공부했고, 똑같이 시험을 치렀고, 1892년 컬럼비아대학교에서 의학박사(M.D.) 학위를 받는다.

이것은 한국인 최초의 미국 박사학위였다.

이후 미국 시민권을 취득하고 의사로 활동하며, 그는 미국 사회에서도 자리잡는다. 하지만 조선을 향한 마음은 쉬이 사그라지지 않았다.

그는 조선으로 돌아와 1896년, '독립신문'을 창간한다. 한글로 쓰인 최초의 민간 신문, 그 자체가 곧 조선의 변화였다.

"나라의 주인은 백성이다."

그가 독립신문을 통해 외친 이 말은 지금의 우리에겐 당연하지만, 당시엔 혁명적인 문장이었다.

그는 정치인이었고, 의사였고, 기자였고, 교육자였다. 하지만 무엇보다도 그는 조선이라는 '체제'의 한계를 스스로 뛰어넘은 인간이었다.

조선은 그를 받아주지 못했고, 미국은 그를 역설적으로 키워냈다.

50대가 된 지금, 나는 이런 인물이 더욱 크게 느껴진다.

그는 단지 독립운동을 한 사람이 아니라, 자신의 삶을 통해 '나라가 아닌, 개인도 역사를 바꿀 수 있다'는 걸 증명한 선구자였다.

오늘날 우리가 배워야 할 서재필

요즘 시대는 빠르게 변한다. 예전처럼 한 가지 직업만으론 평생을 살기 어렵다.

그럴수록 나는 서재필을 떠올린다.

그처럼 국경도, 직업도, 언어도 초월해 자기 길을 만들어간 사람이 있었기에 지금의 우리가 있다고.

그는 떠돌이였지만 중심이 있었고, 실향민이었지만 세계인이었다.

그리고 결국, 조국을 누구보다 깊이 사랑한 '세계 속의 조선인'이었다.

미국TODAY

미국TODAY

DOCTOR MED

DOCTOR MED

미국 스노보드 정보교환

미국 스노보드 정보교환

What's going on?

What's going on?

Surrender Novena

Surrender Novena

Wicked - Fireyo

Wicked - Fireyo

칸영화 블로그 제작소

칸영화 블로그 제작소

택사스 부동산 블로그

택사스 부동산 블로그

부드러운 느낌 그 느낌

부드러운 느낌 그 느낌

열심히달리는 바비킴

열심히달리는 바비킴

미국 모든 지역 정보

미국 모든 지역 정보