"비밀의 문을 두드려라, 그곳에 위스키가 흐른다."

1920년대 미국, 겉으로는 '청렴과 도덕'의 시대였지만, 그 이면에는 은밀한 열기와 불법적인 쾌락이 넘쳐흘렀습니다.

그 중심에 있었던 것이 바로 Speakeasy(스피크이지), 즉 '조용히 속삭이듯 말하라'는 뜻의 불법 주점이었습니다.

정식 출입문도 없이, 이발소 뒷문이나 세탁소 지하, 때로는 꽃가게 안쪽에서 암호를 말해야 들어갈 수 있었던 이 술집들은 금지된 것을 즐기는 자들의 천국이었습니다.

재즈 음악, 춤, 칵테일, 그리고 웃음소리. 금지되어 있던 술이 스피크이지 안에서는 금주령 이전처럼 흐르고 있었던 것이죠.

그렇다면, 왜 이런 술집들이 생겨났을까요? 그리고 미국은 도대체 왜 술을 금지했던 걸까요?

오늘은 미국 현대사에서 흑역사 중 하나인 금주령(Prohibition) 의 탄생부터 몰락까지의 여정을 짚어보겠습니다.

금주령은 어떻게 시작되었는가?

지금 생각해보면 금주령의 시작은 '도덕 운동'이었다는 겁니다.

19세기 후반부터 미국은 사회개혁 열풍이 불었습니다.

노예제 폐지, 여성 참정권, 노동운동과 함께 '절제운동(Temperance Movement)'이 전국적으로 퍼지기 시작했죠.

알코올은 가정 폭력과 실업, 범죄의 원인이라는 인식, 기독교 단체, 특히 감리교·침례교 계열이 주도, 1870년대에는 '여성 기독교 절제연합(WCTU)'이 결성되어 적극적인 금주 운동을 벌였습니다.

"남편이 술에 취해 가정을 파괴한다"며 금주를 '여성 해방 운동'의 일환으로도 밀어붙였다고 합니다.

이들은 "술이 모든 문제의 근원이다!"라는 확신을 갖고, 지역별로 술 판매 금지 조례를 통과시키기 시작합니다.

그런데 놀랍게도 기업들, 특히 철강과 자동차 산업도 금주를 지지했다고 합니다.

그들은 노동자들이 술에 취하지 않고 업무에 착실하게 임하여 생산성을 높이길 원했기 때문이죠.

헨리 포드 같은 산업계 거물은 금주운동의 적극적 후원자였다고 하네요.

국가 차원의 금주로

그리고 청교도적인 생활을 살아온 기존의 미국문화와 비교할때 미국으로 이민오는 많은 독일계, 아일랜드계, 이탈리아계 이민자들이 술 문화를 일상화하고 있었는데, 이것이 반이민 정서와 결합되며, "미국의 전통을 지키기 위해서라도 금주가 필요하다"는 목소리가 힘을 얻었다고 합니다.

이렇게 다층적인 이해가 얽힌 끝에, 1919년 연방 수정헌법 제18조가 통과, 미국은 공식적으로 '술이 불법인 나라'가 됩니다.

1920년 1월 17일, 볼스테드 법(Volstead Act) 시행. 모든 주류의 제조, 유통, 판매 금지. 단, 의료용 알코올이나 종교적 목적(미사주 등)은 예외.

술 없는 나라, "드라이 아메리카(Dry America)"의 탄생이었죠.

이로써 '금주 시대(Prohibition Era)'가 시작됩니다.

금지했더니 더 마셨다 — 금주령의 실패 원인

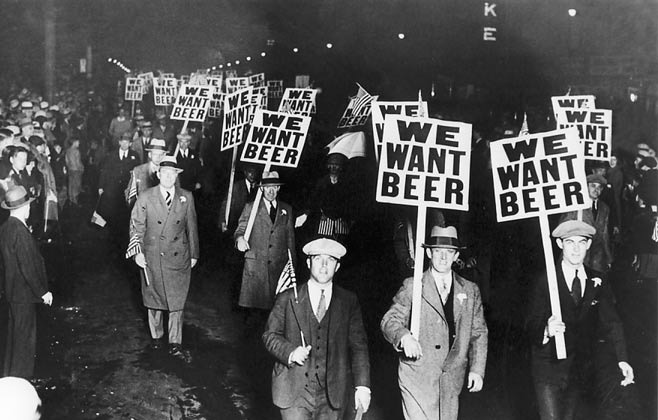

사람들의 술에 대한 욕구는 법 하나로 사라지지 않았습니다. 오히려 술은 더 위험하고 자극적인 금단의 열매가 되었죠.

몰래 마시는 스릴과 일탈감. 스피크이지 술집의 증가: 뉴욕 한 도시에만 3만 개 이상 존재했다는 말도 있을정도라고 하네요.

'당당히 마시던 술'이 '감추며 마시는 고급 오락'으로 변질되기 시작합니다.

밀주(Moonshine) 산업의 폭발적 성장

술이 금지되자, 불법 제조와 밀수가 급증했습니다.

'Moonshine': 시골에서 밤에 몰래 만드는 밀주.

'Rum Runners': 해상을 통해 캐리비안에서 술을 밀수하는 조직.

'Bootlegging': 장화 속에 술병을 숨겨 운반하는 방식.

이러한 술 거래는 조직 범죄와 결탁되기 시작했고, 그 중심에는 바로 알 카포네(Al Capone) 같은 갱스터들이 있었습니다.

그는 시카고에서 하루에 1,000갤런 이상의 술을 유통하며 매년 수백만 달러를 벌었고, 경찰과 정치인을 매수해 사법체계를 마비시켰습니다.

경찰 부패와 법의 무력화

경찰과 공무원들은 갱단에게 뇌물을 받고 눈을 감아주거나, 아예 공공연히 스피크이지를 보호해주는 경우도 있었습니다.

수사기관은 예산과 인력 부족. 금주법을 집행하려는 노력 자체가 비현실적. 정직한 시민들마저 '조금쯤은 괜찮겠지'라는 인식 확산

결과적으로, 법은 지켜지지 않는 것이 당연한 사회 분위기를 조성하게 되었고, 이는 오히려 국가 권위에 대한 신뢰 상실로 이어졌습니다.

경제적 손실과 세금 문제

술 산업은 단순히 마시는 행위만이 아니라 생산, 유통, 판매, 세금 등 수많은 경제 활동과 연결되어 있었습니다. 금주령으로 인해 수만 명의 실직자 발생하였고, 정부는 주류세 수입을 잃고 예산난을 겪었죠. 그러다가 대공황(1929년) 이후, 세수 확보 필요성이 대두되어 결국 금주법은 경제적 타격까지 초래하면서 사회 전반의 불만이 폭발하게 됩니다.

금주령의 폐지

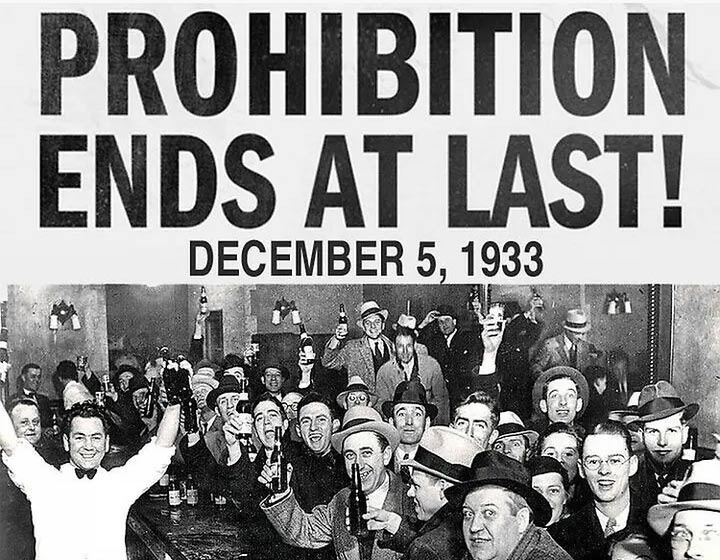

이처럼 도덕을 앞세운 법이 오히려 범죄와 부패, 혼란을 키우자 1933년, 프랭클린 D. 루스벨트 대통령은 헌법 수정 제21조를 통해 금주령을 공식 폐지합니다.

이는 미국 역사상 유일하게 헌법 수정 조항이 폐기된 사례입니다.

금주령은 13년 만에 종료되어 주류산업은 빠르게 회복되었고, 정부는 세금 수입을 되찾았으며, 스피크이지는 전설이 되었습니다

금주령의 역사는 단순히 "술을 마실 수 있느냐 없느냐"의 문제가 아닙니다.

이 사건은 인간의 본성과 사회적 욕망, 법과 현실의 괴리에 대한 교훈을 담고 있습니다.

금주령은 사라졌지만, 스피크이지는 지금도 미국 곳곳에서 레트로 감성의 바(bar)로 재현되고 있습니다.

아이러니하게도, 법이 막으려 했던 문화는 오히려 더 강렬한 전설이 되어 돌아온 셈입니다.

Shin라면

Shin라면  평타칠때떠나라

평타칠때떠나라  패스트앤큐리어스

패스트앤큐리어스  오밍오밍

오밍오밍  몬태나나나

몬태나나나  미국TODAY

미국TODAY

텍사스 론스타 롱혼 스필릿

텍사스 론스타 롱혼 스필릿

뭔가 상황은 팝콘각인데

뭔가 상황은 팝콘각인데

Waiting for Godot

Waiting for Godot

PETRO 바티칸 성지

PETRO 바티칸 성지

하지원 블로그 미용실

하지원 블로그 미용실

averagestudent

averagestudent

An ant castle

An ant castle