상식적으로 '심장이 뛴다'는 건, 곧 심장의 박동(Beat)이 있다는 뜻이다.

살아있는 사람의 맥박을 재면 분당 70회, 80회 식으로 숫자가 나왔다.

그런데 요즘 최첨단 의료기기 세상에서는, 심장이 '뛴다'는 표현이 더 이상 통하지 않는 경우가 있다.

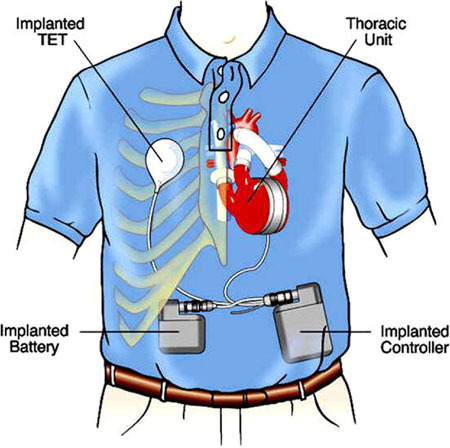

바로 완전 인공심장이나 심장 보조 장치(LVAD)를 단 사람들 얘기다.

이 장치들은 기존 심장이 수축·이완하면서 피를 밀어내는 방식이 아니라, 전기모터로 피를 '연속적으로' 돌린다.

쉽게 말해, 펌프처럼 계속 회전하면서 혈액을 순환시키는 구조다.

그래서 의료진이 환자의 상태를 체크할 때 더 이상 "맥박이 몇이냐"가 아니라 "RPM이 얼마냐"를 묻는다.

RPM, 즉 분당 회전수(Revolutions Per Minute)가 새로운 '심장 박동 수'가 된 셈이다.

실제로 LVAD를 장착한 환자에게 맥박을 잡아보면 맥박이 '없다'.

아니, 엄밀히 말하면, 전통적인 박동이 없어서 우리가 느끼는 '쿵쿵' 리듬이 사라진다.

대신 혈액은 일정 속도로 끊김 없이 흐른다. 병원에서는 기계의 RPM 값을 조정해 혈류량을 최적화한다.

예를 들어 5,000 RPM으로 돌리면 하루 종일 그 속도로, 그 양의 혈액이 몸을 순환하는 것이다.

이 방식의 장점은 명확하다.

첫째, 일정한 혈류가 유지되니 심장 마비나 박동 불규칙에서 오는 위험이 줄어든다.

둘째, 기존 심장 근육이 너무 약해져도 모터가 대신 일을 해주니 생명을 유지할 수 있다.

셋째, 속도를 조절해 환자의 상태에 맞춘 맞춤형 혈류 공급이 가능하다.

물론 단점도 있다. RPM이 낮아지면 혈압이 떨어지고, 높아지면 혈관에 부담을 줄 수 있다.

또, 박동이 없으니 응급 상황에서 맥박으로 상태를 판단하는 전통적인 방법이 통하지 않는다.

그래서 이런 환자들은 병원에서 특별한 교육을 받고, 주변 사람들에게도 "내 맥박을 못 느낄 수 있다"는 사실을 알려둔다.

재미있는 건, 이런 기술 덕분에 사람의 '생명'이 꼭 심장 박동에만 의존하지 않는다는 점이 명확해졌다는 거다.

인류 역사상 처음으로, 심장이 뛰지 않아도 살아갈 수 있는 시대가 열린 셈이다.

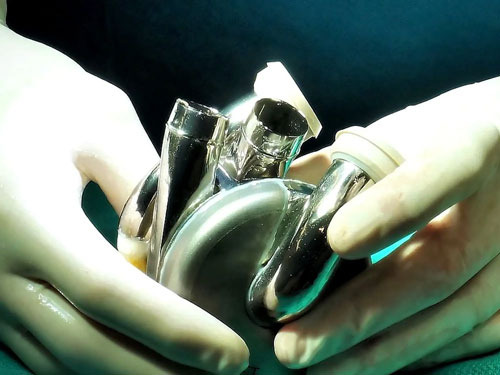

인공심장 모터 장치 종류가 여럿 있지만, LVAD(좌심실 보조 장치)의 경우 좌심실 끝부분 작은 관을 인플로우 캐뉼라라고 부르는데, 심장이 피를 내보낼 타이밍에 이 관이 펌프로 그 혈액을 빨아들인다.

이렇게 들어간 피는 펌프에서 다시 아웃플로우 그래프트라는 인공혈관을 타고 대동맥으로 바로 보내진다.

그러면 심장이 힘이 없어도 펌프가 대신 피를 온몸으로 밀어주는 거다. 여기 쓰이는 인공혈관은 보통 ePTFE라는 특수 합성 소재라서, 혈전이 잘 안 생기고 몸이 거부 반응을 덜 일으킨다.

전원 공급 방식의 경우 인공심장은 전기 모터로 돌아가기 때문에, 전기가 끊기면 곧바로 멈춰버린다. 배터리 문제로 즉시 사망하는 사고가 생기는거다.

그러나 현재 기술로 몸속에 배터리를 넣는 건 현실적으로 불가능하므로 전원은 밖에서 가져온다. 펌프 본체는 배 안쪽에 자리 잡지만, 거기서 전원 케이블이 피부를 뚫고 외부로 연결한 끝에는 작은 컨트롤러(컴퓨터)와 배터리 두 개가 연결돼 있고, 환자는 이걸 허리띠나 어깨끈에 차고 다닌다.

마지막으로 완전 인공심장(TAH) 얘기를 하자면, 이건 심장 전체를 들어내고 기계 펌프 두 개를 심장 자리에 넣는다. 좌심실에서 대동맥, 우심실에서 폐동맥으로 이어지는 구조를 그대로 기계로 재현하고 전원과 제어 방식은 LVAD와 거의 똑같이 외부 배터리와 케이블을 쓴다.

나도 조사한 내용을 글로 쓰고 있지만 정말 놀라운 일이 아닐수 없다. 이제 심장은 기계 부품처럼 RPM 수치를 보며 관리하는 영역으로 들어섰다.

즉, "인공심장은 이제 비트(Beat)가 아니라 RPM이다"라는 말은 현재 의료 현장에서 쓰이는 실제 기술을 정확히 설명한 표현인거다.

미국과 유럽에서는 LVAD 장착 환자가 수년간 일상생활을 하다가 심장 이식 순서를 기다리는 경우도 많다고 한다.

나는 이 얘기를 처음 들었을 때, 조금 섬뜩하면서도 한편으론 경이로웠다.

어릴 때 의사가 청진기로 심장을 듣는 장면을 TV에서 보며 '쿵쿵' 소리가 생명이라고 생각했는데, 이제 미래의 의사는 청진기 대신 노트북 화면에서 RPM 수치를 보고 있을지도 모른다.

"오늘 심장 회전수 5,200 RPM이네요. 아주 안정적입니다." 이런 식으로 말이다.

앞으로는 '심장이 뛴다'는 표현이, 우리 세대에겐 감성적인 말이지만 다음 세대에겐 '심장 RPM이 좋다'는 뜻으로 바뀔지도 모른다.

생명 유지의 패러다임이 박동에서 회전으로 바뀌는 순간, 인간의 몸은 더 이상 자연의 한계를 넘어 새로운 기계-인간 하이브리드 시대로 들어가고 있다.

이왕 모터로 작동하는 인공심장을 달아야 한다면 Turbo로 달아달라는 세상이 올지도 모른다.

팥빙수불꽃쇼

팥빙수불꽃쇼  패스트앤큐리어스

패스트앤큐리어스  다코타감사

다코타감사  인디애나YO

인디애나YO  미국TODAY

미국TODAY  장클로드분당

장클로드분당  틱증후군박사

틱증후군박사

MMORPG Games

MMORPG Games

good thinking

good thinking

해피 투게더 213

해피 투게더 213

미국 AI정보 커뮤니티

미국 AI정보 커뮤니티

Lee Snag Blog

Lee Snag Blog

미국 210 김상사

미국 210 김상사

물리적인 법칙과 과학

물리적인 법칙과 과학

동쪽나라 제임스엄마

동쪽나라 제임스엄마

캘리포니아 Kangaroo

캘리포니아 Kangaroo